Sta facendo discutere l’opinione pubblica mondiale il testo del papa emerito. Benedetto XVI ha voluto con i suoi “appunti” fare una analisi sul grande male, quello della pedofilia, che ha colpito la Chiesa cattolica. Quali sono i punti dell’analisi di Ratzinger? Quali quelli più controversi? Ne parliamo, in questa intervista, con il teologo Andrea Grillo. Andrea Grillo è docente di Teologia e di Filosofia della Religione al Pontificio Ateneo “Sant’Anselmo” di Roma.

Professore, sta facendo discutere il “saggio” del papa emerito (che lui ha chiamato “appunti”) sulla pedofilia nella Chiesa. Un saggio preparato per una rivista cattolica tedesca e anticipato, in Italia, dal “Corriere della sera”. Il saggio è uscito dopo il recente vertice vaticano sulla pedofilia. Come interpretare l’uscita di questi appunti? Sono un atto di amore o una ingerenza?

Sono appunti, come è evidente: ha ragione a chiamarli così. Proprio come appunti appaiono confusi, senza un tono unitario, non trovano un vero filo di continuità. Oscillano troppo tra desiderio di autogiustificazione, riduzione della storia ad esempi troppo personali e considerazioni teologiche di fondo, eleganti ma non specifiche. In continuità con molti altri testi precedenti dello stesso autore, è facile scoprirvi la tendenza a condensare tutto un fenomeno complesso in una battuta: Maometto o Lutero a Ratisbona, esattamente come la pedofilia o il 68 in questo testo, vengono tutti risolti in una affermazione drastica di poche righe. Questo è tipico del modo di scrivere e di pensare di J. Ratzinger. Ed è anche ciò che lo rende sempre facile da leggere e brillante nei passaggi. Ma sulla opportunità del testo, continuo a pensare che la promessa del silenzio fosse già prima – e resti anche oggi – “consustanziale” alla scelta di “restare nel recinto di S. Pietro”. Non ho ragioni per pensare che non sia un atto di amore. Ma talora accade che le intenzioni e gli effetti non coincidano in modo perfetto.

Veniamo al contenuto. Nella prima parte c’è un duro attacco alla Rivoluzione del ’68 e alla sua rivoluzione sessuale (fenomeno che ha provocato la “dissoluzione del concetto cristiano di moralità”). Fin qui nulla di nuovo, sappiamo quanto Joseph Ratzinger sia rimasto “choccato” negativamente dal’ 68…Ma c’è un passaggio che ha colpito molto l’opinione pubblica : “parte della fisionomia della rivoluzione del ’68 è stata che la pedofilia è stata diagnosticata come ammessa e appropriata”. Sconcertante questo… Qual è il suo pensiero?

E’ facile capire il 68, quando si è nati negli anni 50 o 60. Ma per chi è nato negli anni 20, ed è diventato prete negli anni 50, non è affatto facile uscire da una “forma mentis” che tende ad escludere e addirittura a delegittimare ogni tentativo di “partire dalla libertà”. Qui poi, per chi è cattolico, e per di più è prete e teologo e vescovo, è facile che il 68 si sovrapponga a tutti i fantasmi del modernismo, del relativismo, della perdita di Dio, del vuoto di autorità della Chiesa e dello scacco del comandamento morale. Io credo che Ratzinger, come prova la sua autobiografia pubblicata a suo tempo e tantissimi riferimenti nelle sue opere, non abbia mai superato il trauma del 68, su cui ha concentrato tragicamente ogni disvalore. Purtroppo questo trauma ha travolto, nella sua esperienza, ma a posteriori, anche il giudizio sul Concilio Vaticano II. Questo è diventato evidentissimo proprio la sera della commemorazione dei 50 anni dalla apertura del Concilio. Io credo che quella sera, l’11 ottobre del 2012, dopo aver trasfigurato il Concilio Vaticano II in una grande sciagura, con venti contrari alla navigazione, pesci cattivi nella rete, zizzania nel campo, Benedetto XVI abbia deciso, dentro di sé, di dimettersi dal suo ufficio. Ed è rimasto a quel punto. Con ammirevole e rara coerenza, poiché pensava così, ha capito di non poter più essere papa. Ma lui pensa ancora così. E la tragedia che vede nel 68 è tale, che può spostare sul 68 ogni colpa, esterna o interna alla Chiesa. Fino a distorcerne i dati e i termini. Questo è frutto non di un ragionamento, ma di una emozione, di un attaccamento e di una nostalgia. Ed è invincibile.

Il saggio continua con la critica della teologia morale post – Conciliare. C’è il richiamo all’insegnamento, in particolare al documento “Veritatis Splendor”, di Giovanni Paolo II che ha contrastato questa decadenza teologica. C’è un passaggio, anche questo clamoroso, in cui si addossa allo”spirito Conciliare “il garantismo estremo dei processi ecclesiastici volto alla tutela ad oltranza dell’accusato (…) al punto da escludere praticamente la condanna del colpevole”. Insomma tutta colpa dei riformatori?

Anche in questo caso c’è un “Vetus Ordo” che, nella convinzione di Ratzinger, garantisce la Chiesa meglio del Novus. Non si tratta, in questo caso, di una nostalgia del celebrare, ma di un modo nostalgico di pensare la Chiesa, il mondo, la storia, il soggetto. E’ un mondo in cui la teologia morale svolge ancora una funzione immediatamente pedagogica, non si lascia mettere in questione dagli eventi o dalla Scrittura, ma tutto subordina ad un intento sistematico e disciplinare assolutamente insuperabile. E in questa prospettiva classica si dedica attenzione alle questioni vecchie – se l’imputato debba essere garantito o meno, se la fede sia in gioco o meno – ma non si riesce a dire una sola parola sulle vittime e sulla loro centralità. Nel sistema che Ratzinger vuole difendere le vittime “non possono mai” essere centrali, perché non si vedono, non appaiono, non hanno consistenza. Se le si mettesse al centro, si contesterebbe la centralità di Dio! Questo è un pensiero “antimodernistico”, percepito come dovuto, e che spiega la posizione assunta, ma la colloca anche in un mondo che non è il nostro, ma quello di 70 anni fa.

Il documento contiene anche la denuncia di “club omosessuali” che si formarono in molti seminari, di Vescovi che rifiutavano la vera cattolici tà in nome di una specie di moderna cattolicità”. Insomma una visione catastrofica della Chiesa post Conciliare. Non mi sembra molto corretto…

Non solo non è corretto, ma distorce la realtà con una miscela di risentimento e di nostalgia che impedisce un giudizio ponderato. Le parole sono usate con una terminologia “liquida”: perciò si scivola facilmente nel confondere termini che dovrebbero essere accuratamente distinti. Sembra che la libertà affermata contro ogni norma inciti alla omosessualità, alla pedofilia e all’abuso. Si passa dalla libertà all’abuso con una disinvoltura imbarazzante. E’ un quadro profondamente distorto, che rischia di rendere difficile il discernimento tra livelli della realtà che in nessun modo ci si dovrebbe permettere di confondere. Da un teologo mi aspetterei un maggior rigore nelle distinzioni e una minore ingenuità nel pensare come modello assoluto il seminario tridentino degli anni 50. Eè difficile che quello possa essere il rimedio agli abusi, che forse ne sono un frutto. Ma, “ingravescente aetate”, come ad ogni uomo provato dalla esperienza, anche ad ogni teologo deve essere riservato pure il diritto di tacere. Questo piccolo abuso – che lo si sia costretto o che si sia sentito costretto a parlare – ha profondamente compromesso una parola chiara sugli abusi.

La requisitoria di Ratzinger, a volte un poco rancorosa, colpisce anche la società occidentale che dimentica Dio nel dibattito pubblico, come pure il parlare della Chiesa in termini di politici a cui contrappone una “chiesa santa che è indistruttibile con i suoi martiri. Insomma sembra quasi un manifesto per il post Francesco. Per lei?

Io dico di no. Piuttosto, vi è qui il segno di un “passaggio di generazioni”. Sia chiaro, alcuni potranno cercare di approfittare di queste pagine. Questo è fuori di dubbio, Ma il testo, di per sé, è il documento di un modo di pensare Dio, la Chiesa e il cristianesimo che non riesce ad uscire dalle evidenze classiche e continua ad esprimersi come se avesse di fronte la chiesa di 70 anni fa. Vorrei ricordare un altro testo, di ben altro livello, ma altrettanto sorprendente. Anche R. Guardini, quando nel 1961 scrisse il suo testo “contro la pena di morte”, usò argomenti che, già 10 anni dopo, nessuno avrebbe mai più utilizzato. Non ci sono, quindi, manifesti del post-Francesco. Questo è chiaramente un testo del pre-Francesco. Tutto quello che vi si dice, parla dal e del passato. Ma è utile per capire che quella strada, quel modo di pensare la Chiesa, quella maniera di proporre soluzioni su cose che non si riescono a capire, è definitivamente e irrimediabilmente finita. Il testo rimane sempre al di qua di Francesco, di ogni sua parola e di ogni suo gesto. Ratzinger lo sa. Per questo si è dimesso. Perché lo sa. Sa di non potere. Il suo silenzio ordinario lo attesta. Ma anche le sue parole “extra ordinem” lo confermano.

(foto Ansa)

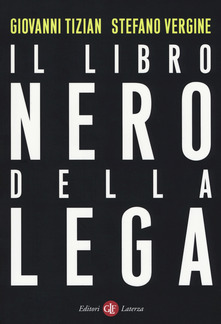

Umberto Bossi e Francesco Belsito? Perché Matteo Salvini mente quando dice di non aver mai visto un euro di quel tesoro? Chi sono i nuovi finanziatori del partito oggi? E ancora, come mai il ministro dell’Interno per sfondare al Sud si è circondato di personaggi equivoci, riciclati, ex fascisti, condannati, indagati e con parentele su cui pesa il sospetto di contiguità con la mafia? Quali segreti si celano dietro le alleanze strette dal leader della Lega con Vladimir Putin e Donald Trump?

Umberto Bossi e Francesco Belsito? Perché Matteo Salvini mente quando dice di non aver mai visto un euro di quel tesoro? Chi sono i nuovi finanziatori del partito oggi? E ancora, come mai il ministro dell’Interno per sfondare al Sud si è circondato di personaggi equivoci, riciclati, ex fascisti, condannati, indagati e con parentele su cui pesa il sospetto di contiguità con la mafia? Quali segreti si celano dietro le alleanze strette dal leader della Lega con Vladimir Putin e Donald Trump?