Nel foggiano la piaga criminale del caporalato frutta, secondo alcune stime, circa 38 milioni di Euro all’anno. Una cifra da capogiro. I moderni schiavi sono immigrati, donne e uomini, anche italiani. In Capitanata esistono 6-7 ghetti, sono luoghi ad alta concentrazione di persone, generalmente si attestano ad una presenza minima di circa 2-300 persone in modo stanziale, che hanno un incremento costante di persone fino a raggiungere il momento di presenza massima, nei mesi estivi, verso luglio con presenze che arrivano anche a 5.000 persone. C’è l’impegno dello Stato, con un commissario ad hoc, dei sindacati e della società civile, il volontariato, per contrastare questo triste fenomeno. Tra queste esperienze c’è una storia che merita di essere raccontata: quella di Massimiliano Arena, fondatore della sezione foggiana degli “avvocati di strada”. In questa intervista ci parla del suo percorso di vita e della sua esperienza a difesa dei senza diritti.

Nel foggiano la piaga criminale del caporalato frutta, secondo alcune stime, circa 38 milioni di Euro all’anno. Una cifra da capogiro. I moderni schiavi sono immigrati, donne e uomini, anche italiani. In Capitanata esistono 6-7 ghetti, sono luoghi ad alta concentrazione di persone, generalmente si attestano ad una presenza minima di circa 2-300 persone in modo stanziale, che hanno un incremento costante di persone fino a raggiungere il momento di presenza massima, nei mesi estivi, verso luglio con presenze che arrivano anche a 5.000 persone. C’è l’impegno dello Stato, con un commissario ad hoc, dei sindacati e della società civile, il volontariato, per contrastare questo triste fenomeno. Tra queste esperienze c’è una storia che merita di essere raccontata: quella di Massimiliano Arena, fondatore della sezione foggiana degli “avvocati di strada”. In questa intervista ci parla del suo percorso di vita e della sua esperienza a difesa dei senza diritti.

Massimiliano, mi piace chiamarla per nome, se è d’accordo, lei è un avvocato, esperto in diritto di famiglia (e di questa sua specializzazione parleremo nel corso dell’intervista), ha studiato alla LUISS, prestigiosa università privata, per diventare un avvocato d’impresa (sognando magari di lavorare in qualche mega studio legale specializzato in questa attività). Però durante l’Università qualcosa stava cambiando. Cosa è successo? Una crisi di fede? Una messa in discussione di alcuni valori in cui credeva?

Ero andato alla LUISS e ci andrei tutta la vita perché credo sia una delle migliori università, allo stesso tempo ebbi una profondissima crisi perché l’ambiente era altamente competitivo e non ebbi in quel momento la capacità di reggere quello spirito, quel livello di ambizione. La crisi venne con il terremoto in Umbria nel ’97; mi ritrovai a fare il volontario quasi per caso per cinque settimane dormendo in una tenda della Caritas. Tornato a Roma, studiare diritto amministrativo o tributario mi sembrava abbastanza inutile e così presi una decisione dentro di me: che ciò che studiavo doveva servire per aiutare altre persone. Questa riflessione mi ha dato la spinta per terminare l’università.

Questa crisi ha prodotto in lei il desiderio di un impegno per l’altro (i poveri). Quali sono state le sue esperienze di volontariato?

Guadagnare bene è un grandissimo rischio, la più grande malattia di cui ci si possa ammalare è l’egoismo, abbiamo il dovere di restituire tutto il bene che ci viene dato, alle volte anche immeritatamente, dalla vita. Ho il piacere di fare un lavoro che mi piace e mi appassiona, grazie al quale guadagno dignitosamente e quindi è giusto che questo mio lavoro sia rivolto come fanno tanti altri miei colleghi a persone che, per il solo fatto che puzzano o che non sono vestite bene o che non sanno parlare bene, non entrerebbero mai in uno studio legale. E’ dunque l’avvocato che deve scendere in strada e mettersi a disposizione. E’ anche una grandissima forma di educazione del proprio io; non significa che sono una persona buona, perfetta, molte volte mi viene abbastanza facile perdere le staffe e non avere pazienza. Tutto ciò serve per abbassare il mio il mio ego e ricordarmi di quanto sono fortunato e di quanto devo ancora dare. Il giorno della laurea ho comunicato ai miei genitori che da lì a poco sarei partito alla volta dell’Ecuador con l’operazione Mato Grosso come volontario. Subito dopo l’Ecuador mi legai tantissimo ai miei amici dell’operazione Mato Grosso, organizzazione che ha tantissimi giovani in Italia che lavorano tutto l’anno per inviare fondi alle missioni in Ecuador, Bolivia, Perù e Brasile. Nel ’99 in Brasile, nel 2000 in Perù e poi ci fu una pausa di sei anni in cui lavorai sostanzialmente come volontario in Italia, con un gruppo di ragazzi nella mia città, Foggia, facendo lavori tra i più umili, come sgombero cantine, traslochi, imbiancature, e il ricavato andava in missione. Dal 2006 ho ripreso i miei viaggi, sono stato in Bolivia, dove mi sono recato quasi ogni anno e dove nel 2010 sono stato per un anno chiudendo il mio studio legale. Nello stesso periodo cominciai a collaborare anche con un altra organizzazione e mi sono recato in Guinea Bissau e in Angola con progetti a favore dell’infanzia e dell’adolescenza. In contemporanea nel 2005 ci fu l’apertura nei pressi della stazione di Foggia dello sportello Avvocati di Strada, che ho il piacere di guidare da allora, e spero di passare presto il testimone perché non credo in quel tipo di volontariato che si identifica in una persona sola,è sempre necessario un ricambio generazionale.

Ed è grazie a quell’esperienza, Operazione Mato Grosso, che scatta la “scintilla” di diventare avvocato per aiutare chi ha bisogno, Qual è stato il percorso di maturazione che ha portato lei a diventare “Avvocato di Strada”? Perché proprio questo impegno?

Per restituire dignità o identità a chi non le ha. Spesso si pensa che la professione più nobile sia quella medica. Ma se a un senza fissa dimora, che sia italiano o straniero, non viene restituita la dignità della residenza anagrafica, non può accedere alle cure sanitarie e quindi da qui si evince l’importanza della professione di avvocato.

Così nel 2005 fonda a Foggia, nella sua città, lo sportello Avvocato di Strada. Sappiamo il contesto drammatico della provincia di Foggia: capolarato e mafia. Lo sfruttamento disumano degli “invisibili” (le persone sfruttate dai caporali) frutta al caporalato foggiano 38 milioni di euro all’anno. Una cifra impressionante. Ci sono iniziative, oltre all’opera di repressione delle forze dell’ordine, di contrasto del fenomeno per opera, ad esempio, del sindacato.La sua opera come si svolge in questo contesto? Quanti avvocati siete?

Da anni combattiamo contro i mulini a vento del caporalato, il problema è uno soltanto. Per denunciare il caporalato ci vuole chi sporge querela, chi fa la denuncia; spesso noi raccogliamo frustranti storie di caporalato però poi nessuno di questi braccianti ha il coraggio, la voglia, la forza di denunciare. Tutto si ferma lì. Il sindacato ha fatto tanto o meglio alcuni sindacalisti e ci hanno anche affiancato in un periodo in cui con la regione Puglia tentammo di far emergere situazioni di sfruttamento a fronte di incentivi, i braccianti però avevano paura di uscire dal circuito lavorativo. Questo fenomeno esiste e non ce ne possiamo lamentare perché se entriamo in un discount e pretendiamo di comprare un barattolo di pomodori pelati a 60 centesimi va da sé che qualcuno alla fonte è stato sfruttato e quel qualcuno quasi sempre è il bracciante, che sia italiano o straniero, bianco o di colore, non ha importanza, lo sfruttamento non ha etnia, nazionalità colore di pelle. Siamo circa 12 avvocati e offriamo consulenza legale gratuita a chi ne ha bisogno.

Può raccontarci qualche episodio positivo?

Ricordo quella di un ragazzo rumeno che non aveva documenti e che fu investito dal trattore del suo padrone come lo chiamava lui, datore di lavoro come andrebbe chiamato. Il suo datore di lavoro non voleva nemmeno portarlo in ospedale, fu soccorso sul posto e solo il giorno dopo, grazie ad alcuni amici, fu accompagnato in ospedale dove venne riscontrata la frattura di tibia e perone. Grazie agli avvocati di strada ha avuto un risarcimento e poi è tornato in Romania dove con quei soldi ha aperto un bar – ristorante e dove conduce una vita dignitosa.

In questa sua opera hai mai ricevuto minacce dalla mafia o dai caporali?

Non abbiamo mai avuto nessun tipo di intimidazione, allo stesso tempo però quando abbiamo tentato l’ingresso in alcuni ghetti intorno a Foggia non c’era una bella aria, c’era tensione, qualcuno ha urlato perché sapeva bene che stavamo entrando nel ghetto per scardinare alcune sacche di illegalità. Ma tutto si è fermato lì.

Torniamo a parlare di Lei, Massimiliano. Quanto ha contato la sua fede nella scelta per gli ultimi?Ha affermato, in una intervista, che per lei la “misericordia” è un mistero più grande della risurrezione. E’ una affermazione assai forte. Eppure con lua testimonianza, per usare un termine antico, è un “operatore” di misericordia….

Mi viene da rispondere in questo modo: la bellezza della professione dell’avvocato sta nel non giudicare nessuno e nel difendere tutti quelli che hanno sbagliato e non quelli che intendono sbagliare. Secondo me è quanto di più misericordioso ci sia.

Quali saranno i suoi impegni futuri? So che ha aperto una start up…

Il mio impegno futuro è percorrere sempre più la strada dell’innovazione nella mia professione di avvocato e far crescere la mia ultima creatura, la start up Sliding Life, ideata per fornire risposte legali, psicologiche, pedagogiche e fiscali a chi sta affrontando una separazione o un divorzio. Il mondo del lavoro sta cambiando, quindi dobbiamo essere pronti ad ogni forma di innovazione, ciò significa inventarci nuovi lavori o nuove forme di produzione del nostro lavoro. Credo ad esempio che quello dell’avvocato sia un lavoro che non finirà mai, allo stesso tempo, però, ci viene richiesto di farlo in maniera diversa. L’impatto delle tecnologie non può essere sottaciuto, l’avvocato non può essere più quello nascosto dietro una montagna di carte ad aspettare un cliente ipotetico e potenziale nello studio, l’avvocato deve viaggiare, deve essere sui social, deve essere smart, in tempo reale o anche on demand così come le altre libere professioni. Il bello dell’innovazione è che non ha bisogno di essere localizzata in alcune parti geografiche per cui in questo il Sud può vincere il proprio gap, sfruttando le menti brillanti che ha. Il mio desiderio è che il mio nuovo progetto Sliding Life diventi opportunità di lavoro per tanti. Sliding Life fa dell’innovazione il suo leitmotiv perché per la prima volta persone che non si conoscono possono scambiare informazioni in tempo reale in qualsiasi momento della giornata, possono trovare il miglior professionista, fissare una conference su skype o direttamente un appuntamento con il libero professionista, che sia avvocato, psicologo, consulente pedagogista, o fiscale che faccia al proprio caso, dare un voto ad ognuno di questi. Quindi i liberi professionisti potranno ricevere un voto dalla propria clientela; questa prospettiva certamente farà cambiare il mercato del lavoro, che avrà un volto più giovane e al passo con i tempi. La clientela potrà scegliere il meglio e noi professionisti dobbiamo essere pronti al cambiamento. Tale cambiamento sarà ancora più significativo se centralizzato al Sud, è necessario mettere da parte l’atteggiamento di passività e diventare ‘eroi della restanza’, puntando su creatività e innovazione

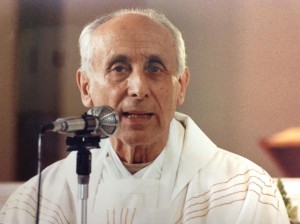

Per gentile concessione dell’agenzia Adista pubblichiamo questo di Arturo Paoli, esponente di spicco del cattolicesimo conciliare e religioso dei Piccoli fratelli del Vangelo, recentemente scomparso. Ci sembra di grande attualità questa lucida riflessione di Paoli su un tema, il “fine vita” così delicato e importante

Per gentile concessione dell’agenzia Adista pubblichiamo questo di Arturo Paoli, esponente di spicco del cattolicesimo conciliare e religioso dei Piccoli fratelli del Vangelo, recentemente scomparso. Ci sembra di grande attualità questa lucida riflessione di Paoli su un tema, il “fine vita” così delicato e importante