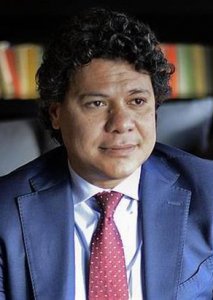

I recenti attacchi di matrice jihadista, a Nizza e Vienna, stanno riportando al centro, nell’opinione pubblica europea, il ruolo dell’Islam in Europa. Ne parliamo, in questa intervista, con un importante intellettuale di fede musulmana: il professor Wael Farouq.. Wael Farouq è professore di Lingua e Cultura Araba all’Università Cattolica di Milano.

Professor Wael Farouq, nel giro di pochissimi giorni, con gli attentati di Nizza e Vienna, l’occidente è tornato ad essere un bersaglio dei terroristi jihadisti. Sappiamo che il terrorista di Vienna era un “soldato” dell’Isis (cittadino austriaco dalla doppia cittadinanza austriaca e macedone). Lei pensa che ci troviamo ad una “nuova ondata” di attacchi terroristici da parte del sedicente” stato islamico”? Pensa che la jihad stia approfittando della pandemia per destabilizzare ancora di più l’occidente?

Non si tratta di una cosa nuova né di una sorpresa, ma di un fenomeno atteso da quando l’ISIS è stata sconfitta in Siria e Iraq. Delle migliaia di jihadisti che erano concentrati in questi due paesi si sono perse le tracce, non si sa dove sono e come sono spariti. Da anni, inoltre, il terrorismo ha adottato la strategia dei lupi solitari. Un terzo fattore, poi, sono paesi come la Turchia che si oppongono alle politiche europee con una propaganda di natura religiosa. Certo, Erdogan non invita nessuno al jihad, ma affermare che la violenza jihadista sia la naturale conseguenza di queste politiche può avere lo stesso effetto di questo invito.

Sappiamo che la propaganda jihadista, ma è anche quella di Erdogan, che si alimenta nel disagio economico e sociale in cui vivono alcune comunità musulmane in Europa. Le chiedo qual è la situazione delle comunità musulmane in Europa? La comunità musulmana è davvero ai margini in Europa?

Non c’è metropoli europea, oggi, che non abbia una “società parallela” nella quale vivono le minoranze di immigrati fino alla quarta generazione, senza un incontro vero con l’altro. I tentativi di integrare gli immigrati nelle loro nuove società non hanno fatto altro che rendere le barriere culturali e religiose “invisibili” nello spazio pubblico. Di conseguenza, si è radicato un certo concetto di pluralismo che ha trasformato lo spazio pubblico da melting pot, dove si incontrano e interagiscono positivamente le diverse componenti culturali della società europea contemporanea, in “confini” che separano queste componenti fra loro.

Il mio non è certo un appello affinché l’Europa rinunci a ciò che più caratterizza la sua cultura oggi, cioè il pluralismo. Al contrario, è un appello a proteggere il pluralismo da ciò che ha iniziato ad assumere le sembianze del “comunitarismo”, cioè il ripiegarsi di una comunità culturale su se stessa, attraverso la creazione di confini invisibili che la separano dalla società, della quale occupa uno spazio senza tuttavia condividerne il significato, l’identità e il futuro.

Ci sono milioni di musulmani europei che sono a tutti gli effetti occidentali. Ma vivono in ghetti, sono invisibili. Questa è una falsa integrazione. Un’Europa fedele ai suoi principi dovrebbe rendere visibili questi suoi cittadini, nella società civile, nell’università, nei partiti politici, nel governo. Integrazione significa visibilità.

Come può rispondere l’unione europea a questa propaganda?

Le faccio un esempio. Nel 1978, allo scoppio della rivoluzione iraniana, il celebre filosofo Michel Foucault era a Teheran come inviato del Corriere della sera. Descrisse il conflitto in corso dicendo che “La situazione in Iran si può comprendere come una grande tenzone fra due personaggi dal blasone tradizionale, il re e il ‘santo’, il sovrano in armi e il povero esule, il tiranno che combatte un uomo inerme acclamato dal popolo.”

Foucault invitava a stare tranquilli e faceva propaganda a Khomeini per un “governo islamista”. Diceva che gli uomini di religione non erano soltanto democratici, ma anche portatori di una visione politica innovativa: “Bisogna chiarire una cosa, con l’espressione ‘governo islamico’ nessuno, in Iran, intende un regime politico, nel quale gli uomini di religione detengono il potere e il governo.”

Foucault cercava anche di rassicurare i lettori francesi riguardo ai diritti della donna e delle minoranze religiose. Le sue fonti, vicine agli islamisti, gli assicuravano che: “Le libertà continueranno a essere rispettate, fintanto che il loro esercizio non nuocerà agli altri. Le minoranze godranno di tutela e libertà, e potranno vivere come desiderano, a condizione che non nuocciano alla maggioranza. Vi sarà uguaglianza fra uomini e donne, ma anche diversità, in considerazione delle differenze naturali fra loro.”

Foucault criticava i timori europei riguardo all’ “islam”, confondendolo con l’islamismo o islam politico, e contribuendo così a difendere l’oppressione operata da Khomeini nei confronti di milioni di donne iraniane, con la deprivazione dei loro diritti fondamentali.

Ecco, purtroppo l’Europa ha sempre trattato i movimenti islamisti come liberali, mentre in realtà non lo sono. L’Europa, allora, dovrebbe semplicemente restare fedele ai suoi valori e non sostenere tali gruppi e movimenti

Veniamo a Erdogan. Sappiamo quanto sia pericoloso il suo nazionalismo “religioso”. Uno dei gesti più eclatanti è stato quello di ritrasformare “Santa Sofia” in una moschea. Un gesto arrogante. Lei ha definito questo gesto come di conquista politica che non c’entra nulla con la fede. Perché? Cosa pensano i teologi musulmani dei comportamenti di Erdogan? Perché non si ribellano a questa strumentalizzazione della fede?

Non è vero, i teologi musulmani si sono ribellati. Le più importanti cariche islamiche in Arabia Saudita – dove si trovano i luoghi santi dell’islam – e in Egitto – patria di al-Azhar, la più alta autorità sunnita – hanno subito dichiarato che la decisione di trasformare Santa Sofia in moschea è contraria agli insegnamenti dell’islam, perché il Corano non fa differenze riguardo alla necessità di tutelare sinagoghe, chiese e moschee (Co 22, 40). È anche contraria alla condotta tenuta dal Profeta con le chiese di Najran, nello Yemen, a quella del suo Compagno Amr ibn al-As con le chiese e i cristiani egiziani, e a quella del Compagno e Califfo Umar ibn al-Khattab, che strinse un patto con i cristiani di Gerusalemme, nel quale era scritto: “Nel nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso… Questa è la sicurezza (aman) che il servo di Dio e Principe dei Credenti Umar ha garantito alla gente di Gerusalemme: ha garantito la sicurezza per loro stessi, le loro ricchezze, le loro chiese e le loro croci […] Le loro chiese non vanno usate come abitazioni, né distrutte, né va loro tolto alcunché […]. Non vanno costretti a cambiare religione, non deve esser fatto loro alcun torto”. Il Califfo si rifiutò di pregare nella Basilica del Santo Sepolcro per paura che dopo di lui i musulmani la distruggessero e la trasformassero in moschea. I giuristi dell’islam politico rifiutano questa fatwa, ma non ribattono con prove valide dal Corano o dalla Sunna, bensì con opinioni di giuristi ottomani che hanno dichiarato lecito per i sultani uccidere i loro fratelli per evitare rivolte.

Qual è l’errore più grande dell’Europa nei confronti dell’Islam?

Ho già risposto, credo, a questa domanda. L’errore più grande è stato confondere l’islam con l’islam politico. I musulmani sono le persone di fede islamica. Gli islamisti sono quelli che trasformano la religione in ideologia e sono pronti a morire e uccidere per renderla dominante. Una persona che prega, digiuna e rispetta la propria tradizione religiosa è un musulmano, ma una persona che considera la propria tradizione religiosa come un progetto politico per purificare le altre tradizioni (che ritiene corrotte) è un islamista. Il musulmano crede che Dio lo protegga, l’islamista crede che sia lui a proteggere Dio. Il musulmano si preoccupa della propria fede, l’islamista si preoccupa della fede degli altri. Il musulmano, quando non ama qualcosa, non lo fa; l’islamista, quando non ama qualcosa, proibisce agli altri di farlo. Il musulmano testimonia la propria fede di fronte agli altri, l’islamista giudica la fede degli altri.

L’islam politico, in sostanza, non è una scelta che si fa per se stessi, ma una scelta che si cerca in tutti i modi di imporre agli altri.

Il tema della satira riguarda tutti i sistemi di potere sia politico che religioso. È un segno di libertà nei confronti di qualsiasi potere. La offendono le vignette di Charlie Hebdo?

No, non mi offendono. Ci sono molti versetti coranici che insegnano ai musulmani come reagire alla derisione di Dio, dello stesso Corano e dei profeti. Tutti quanti chiedono di rispondere al male con il bene. Non c’è un solo versetto che preveda una punizione per blasfemia.

“Egli vi ha rivelato nel libro che quando sentirete rinnegare i segni di Dio oppure li sentirete deridere, non dovrete restare con coloro che lo fanno, finché non cambieranno discorso” (Sura 4:140).

“Quando vedi la gente che discute dei Nostri segni, dà loro le spalle finché discuteranno d’altro. Ma Satana te lo farà dimenticare e comunque, quando lo ricorderai, non trattenerti con gli ingiusti” (Sura 6:68)

“Il bene e il male non sono uguali; tu respingi il male con un bene maggiore, e il nemico sarà per te un amico sincero” (Sura 41:34)

“I servi del Clemente sono quelli che camminano sulla terra con umiltà e quando gli ignoranti si rivolgono a loro rispondono ‘Pace’ ” (Sura 25:63)

Anzi, il Corano stabilisce che la difesa dell’islam, del suo Libro e del suo Profeta non è in alcun modo affidata ai musulmani, ma spetta solo a Dio.

“Noi ti bastiamo contro quelli che si burlano di te” (Sura 15:95)

“Noi riveliamo il monito e noi ne siamo i guardiani” (Sura 15:9)

Per questo, secondo quanto riporta la tradizione islamica, il califfo ben guidato Umar b. al-Khattab (634 – 644 d.C.) ha detto: “Lasciate perire l’iniquo tacendo su di esso”.

Un altro fronte di confronto con l’islam è quello della laicità. Un tema antico. Dal suo punto di vista sono davvero incompatibili islam e laicità? Può nascere una inculturazione dell’Islam in Occidente?.

Questo tipo di domanda nasce dalla confusione già citata fra islam e islamismo, perché l’islamismo ha ridotto l’islam alla politica e a una lotta per il potere, presentando una lettura dei testi sacri secondo la quale possedere il potere è il punto di partenza per costruire una società islamica, ma questo non c’entra nulla con l’islam.

I musulmani europei sono la chiave per battere gli islamisti. Questi musulmani sono un vantaggio, non una minaccia, se capiamo che essi non rappresentano l’Islam in Europa, ma sono europei musulmani. Pensiamo a un ragazzo nato qui, che parla italiano, ma non la lingua dei genitori, che guarda film italiani, che mangia cibo italiano, che legge libri italiani: come possiamo dire che non sia un occidentale? Di fede musulmana, ma è un occidentale. Distinguere fra occidente e islam è un errore, forse il più grave pregiudizio che si sta compiendo in Europa. L’islam europeo è un dono che stiamo ricevendo e potrebbe essere un grande vantaggio. È a loro che dobbiamo chiedere di dare l’esempio. La prima linea di resistenza contro l’Isis sono gli europei musulmani. L’Islam europeo è l’unico vaccino che può immunizzare l’Europa contro il virus dell’Isis.

Per tornare al terrorista di Vienna era un giovane che aveva seguito un programma di deradicalizzazione. Poi è ricaduto nello jihadismo. Insomma la integrazione, per alcune persone, è assai difficile da realizzare.

Quando accade questo genere di attentati si trovano sempre coinvolti due tipi di musulmani: quelli integrati e quelli non integrati. Per esempio, a Vienna ci sono stati tre musulmani, due turchi e un palestinese, che hanno aiutato la polizia dopo l’attentato e salvato la vita a un poliziotto e c’è stato l’assassino. Quello che non potrà mai essere integrato in Europa è l’islam politico, perché vuole per forza cambiare il potere. Bisogna, però, fare anche attenzione a non generalizzare, perché ci sono tantissimi giovani europei di origine straniera che sono sempre giudicati in base al colore della loro pelle. Un ragazzo italiano di origine cinese, per esempio, mi ha detto che ogni volta che visita Pechino nessuno lo chiama col suo nome: lo chiamano “banana”, perché è giallo fuori (per il colore della sua pelle) e bianco dentro (per la sua cultura). Molti italiani di origine straniera si sentono come lui: estranei nelle loro società di origine, a causa della loro cultura, ed estranei nella società italiana, a causa della loro etnia e del colore della loro pelle.

Come raggiungere questo obiettivo? Cosa vuol dire, per lei, integrazione?

Integrazione, in realtà, è un termine che io non amo molto, perché è qualcosa che può avvenire solo fra forme rigide. L’integrazione è un compromesso fra due parti, ognuna delle quali ritiene che sia l’altra a dover cambiare per adattarsi a lei. Ci integriamo per evitare il conflitto, ma se il conflitto fra stereotipi è pericoloso, il dialogo fra stereotipi lo è ancora di più, perché nel primo sappiamo che c’è qualcosa di sbagliato e cerchiamo una soluzione, mentre nel secondo non avvertiamo il cancro che si diffonde, se non poco prima che deflagri o causi la morte.

In Europa sono affiorate enormi difficoltà con i vari modelli di integrazione, soprattutto con quello inglese e francese. Il modello inglese di integrazione, nonostante la sua grande apertura verso le religioni e l’accettazione della loro presenza nello spazio pubblico, è fallito ed è fallito anche il modello laico francese che esclude le religioni e criminalizza la loro presenza nello spazio pubblico. Questo è accaduto, perché entrambi i modelli – malgrado la forte differenza fra loro – hanno in comune l’esclusione della persona a vantaggio della forma. Il modello inglese integra l’Islam come religione, ma ciò significa integrare un insieme di simboli e stereotipi a discapito del pluralismo e delle differenze fra credenti. In altre parole, nello spazio pubblico è presente la religione, non la persona. Nel modello francese, invece, integrazione significa che i cittadini, per accedere allo spazio pubblico, devono rinunciare a gran parte di quanto pensano sia la fonte del loro essere. Pertanto, anche questo modello ha come risultato l’assenza della persona in tale spazio.

Preferisco quindi usare il termine interazione che invece coinvolge le persone.

Come vede l’opera di Papa Francesco nel dialogo con l’islam?

Ricordo che l’anno scorso, quando fui ricevuto dallo sheykh di al-Azhar nel suo ufficio, lui ci chiese di unirci in preghiera per Papa Francesco, affinché Dio gli desse salute e forza per continuare la sua lotta per il bene dei poveri, dei deboli e degli oppressi, e continuare la sua battaglia contro la malattia più pericolosa del nostro tempo, cioè l’indifferenza.

Non è difficile oggi, nel mondo islamico, trovare chi afferma di prendere esempio da Papa Francesco, di amarlo, o semplicemente di rispettarlo. Il Papa gode di ampia popolarità fra i musulmani, non solo per le sue ripetute dimostrazioni di rispetto verso l’islam. Non solo per la sua solidarietà con le cause dei musulmani, come nel caso del riconoscimento dello Stato palestinese. In tutto ciò, il Papa non fa altro che mantenere la tradizione della chiesa cattolica dopo il Concilio Vaticano II. La sua popolarità non è neppure dovuta al fatto che lui è uno dei pochi leader mondiali a pronunciarsi apertamente contro il commercio delle armi, le guerre e il monopolio dei mercati alimentare e farmaceutico da parte delle multinazionali. La sua popolarità non è dovuta alla difesa dell’ambiente, né alla richiesta che il nord del mondo si assuma la responsabilità di aver immiserito e sfruttato il sud povero. Queste prese di posizione di fronte a grandi questioni politiche ed economiche come quelle citate sono, in fondo, prese di posizione comuni anche ad altri leader spirituali, i quali, purtroppo, non hanno il potere materiale di cambiare le cose. Il segreto del carisma di papa Francesco sta nella sua capacità di restituire valore alle piccole cose e al ruolo cruciale che esse giocano nel cambiare il mondo e noi stessi. Con ogni sua azione e parola, in tutto quel che noi pensiamo sia un demone, il Papa ci fa vedere, invece, un angelo che sbatte le ali.

Pregiudizio e odio sono alimentati dal vuoto, crescono nel vuoto, il vuoto è il loro primo alleato. Pertanto, il segreto per vincere odio e pregiudizio è la presenza. E Papa Francesco ha fatto una cosa in fondo molto semplice: ha riempito il vuoto, e i cuori, per combattere pregiudizio e odio. Il Papa non fa dialogo, ma porta una presenza.

Entrano in vigore oggi le misure del dpcm che il premier Giuseppe Conte ha presentato ieri in conferenza stampa. Le restrizioni al momento colpiscono in particolare bar, gelaterie e ristoranti oltre che palestre, piscine, cinema e teatri. E, insieme a coprifuoco, didattica a distanza e smart working, puntano a ridurre drasticamente l’incidenza dei flussi di persone sul trasporto pubblico locale. Il governo auspica che l’intervento sia sufficiente per evitare un secondo lockdown da qui a Natale. La situazione in Europa non è migliore, in Francia e Spagna in particolare si registrano trend di crescita dell’epidemia più forti di quello italiano, come del resto nel Regno Unito. Abbiamo parlato delle ricadute sull’economia con Giuseppe Sabella, direttore di Think-industry 4.0.

Entrano in vigore oggi le misure del dpcm che il premier Giuseppe Conte ha presentato ieri in conferenza stampa. Le restrizioni al momento colpiscono in particolare bar, gelaterie e ristoranti oltre che palestre, piscine, cinema e teatri. E, insieme a coprifuoco, didattica a distanza e smart working, puntano a ridurre drasticamente l’incidenza dei flussi di persone sul trasporto pubblico locale. Il governo auspica che l’intervento sia sufficiente per evitare un secondo lockdown da qui a Natale. La situazione in Europa non è migliore, in Francia e Spagna in particolare si registrano trend di crescita dell’epidemia più forti di quello italiano, come del resto nel Regno Unito. Abbiamo parlato delle ricadute sull’economia con Giuseppe Sabella, direttore di Think-industry 4.0.